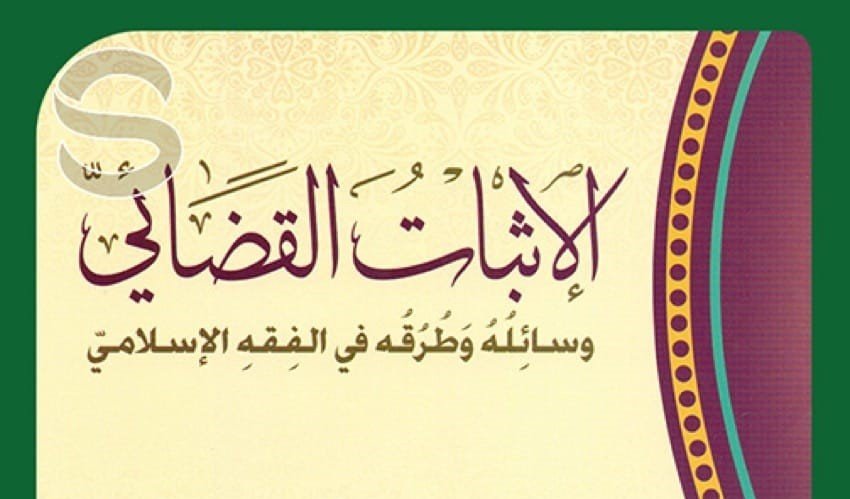

نظرية الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والقانون, بمناقشة الدكتور ايمن البدارين

من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة العدل في الأرض، وأعظم الوسائل التي تخدم هذا المقصد هو القضاء، والقاضي يحتاج لاستقامة حكمه أن يبدأ بتحديد المدعي من المدعى عليه، ليحدد الطرف المكلف بإثبات الحق.

والإثبات القضائي علم جليل، اهتم به العلماء قديماً وحديثاً، كما اهتمت به التشريعات الوضعية، ووضعوا قوانين عديدة لخدمته. وقد اهتم الفقهاء وعلماء القانون بمفهوم الإثبات بذاته، كما اعتنوا بوسائله ودرسوها دراسة تفصيلية مستفيضة. وقد تناول هذا البحث بيان مفهوم الإثبات ببيان مفهوم البينة أولاً. ثم ببيان مفهوم الإثبات. وذلك في الفقه والقانون. ثم الحديثَ عن أهمية الإثبات، وشروطه، وأركانه.

ثم تناول البحث دراسة الإثبات في ضوء مسائل أصولية كبيرة ومهمة، أولها: الإثبات القضائي في ضوء المقاصد الشرعية، وذلك بالحديث عن المقاصد والوسائل عند الأصوليين، والحكمِ على الإثبات من حيث كونه مقصداً أم وسيلة. ومنه تم التطرق إلى موضوع حصر الإثبات، وبيان مذاهب الفقهاء وعلماء القانون في حصر الإثبات، والتوسع في الخلاف الفقهي ومناقشته وتحديد الرأي الراجح.

أما المسألة الأصولية الثانية فهي تغيُّر الأحكام بتغير الزمان، بحيث تم عرضها بإيجاز وبيان مدى أثر تغيُّر الزمان على القضاء بشكل عام. ثم بيان أثر تغير الزمان على وسائل الإثبات التي شهدت تغييراً في جوهرها، وهي الكتابة، والشهادة، والقرائن. وقد تم تقسيم المراحل الزمنية لكل وسيلة إثبات فيها بحسب ما شهدته الوسيلة من تغيير. فتم تقسيم مراحل تطور الكتابة إلى أربع مراحل، أما بالنسبة للشهادة والقرائن فقد شهدا مرحلتين زمنيتين –فحسب-.

وتلا ذلك الحديث عن عبء الإثبات، من حيث مفهومه وأهميته، ثم عرض الخلاف الفقهي في تحديد المدعي والمدعى عليه، وعرض قواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون، والمقارنة ما بين الفقه الإسلامي والقانون في هذه المسألة. ثم الحديث عن الإعفاء من الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون.

وقد خُتم البحث بالحديث عن أثر الإثبات وذلك من ناحيتين، الأولى: أثره من حيث الظاهر والباطن، وعرض الخلاف الفقهي في هذه المسألة، ومناقشة الأدلة للتوصل إلى الرأي الراجح.

أما الناحية الثانية: فهي أثر الإثبات من حيث الظنية والقطعية، وتقسيم وسائل الإثبات بحسب ما تفيده من ظن أو قطع. وبيان مشروعية العمل بالظن في الفقه الإسلامي. وفي الختام الحديث عن أثر الإثبات في القانون.

وقد اتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في مواضع، واختلف معه في مواضع أخرى، ولأجل ذلك تمت المقارنة ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عدة مواضع من هذا البحث، وتم الحكم على تلك الفروق في ضوء الأصول الشرعية، ومراعاة فقه الواقع.

نظرية الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والقانون

إعداد الطالبة

نور عيسى قواسمة

الرقم الجامعي 20719001

بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري

المناقش والممتحن الداخلي

الدكتور ايمن عبد الحميد البدارين

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي من جامعة الخليل

الإهداء

إلى نهر العطاء الذي لا ينضب، ومن أسأل الله تعالى أن ينظر إليهما بعين الرضا كما ربياني في الصغر وحملا معي الهم في الكبر

والدَيَّ حفظهما الله

إلى رفيق دربي الذي ساندني في مسيرتي العلمية، وطفلتَيّ حفظهم الله

إلى منارات العلم الذين أضاءوا لنا السبيل بعلمهم، واغترفنا من فيض عطائهم

أساتذتي الأفاضل الكرام

إلى المجاهدين الأبطال القابعين في سجون الاحتلال في سبيل الله تعالى وسبيل الوطن، وإلى الشهداء الذين قدموا دماءهم إسراجاً لمصابيح المسجد الأقصى، وإلى كل أهلي وأصدقائي الذين ساندوني بالتشجيع وصالح الدعاء

إلى كل هؤلاء

أهدي هذا الجهد المتواضع

شكر وتقدير

قال الله U: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ[1]، وقال رسول الله :r(من لم يشكر الناس لم يشكر الله)[2]، وعملاً بالآية الكريمة والحديث الشريف أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إتمام هذه الرسالة، ابتداءً بأساتذتي الأفاضل الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في جامعة الخليل، وأخص بالذكر منهم فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري –حفظه الله- الذي تكرم بالإشراف على رسالتي، ولم يبخل علي بالنصائح القيمة، والتوجيهات النافعة، والملاحظات التي حسنت أدائي فيها، وساهمت في إخراجها بأفضل صورة.

وأخص بالشكر كذلك أساتذتي الذين تلقيت العلم منهم، ولم يبخلوا علي بالنصائح والتوجيهات، وهم الدكتور لؤي الغزاوي، والدكتور أيمن البدارين، والدكتور مهند استيتي، والدكتور اسماعيل الشندي، والدكتور هارون الشرباتي.

كما أتقدم بالشكر إلى زميلاتي وزملائي الذين ساهموا بنصائحهم وتشجيعهم، وإلى طاقم مكتبة بلدية الخليل الكرام الذين ساعدوني في الوصول إلى الكتب الموجودة في المكتبة وغير الموجودة فيها، وإلى كل من ساهم بنصيحة أو دعم أو توفير كتب ومراجع من معارفي وأقاربي.

وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام لجنة المناقشة فضيلة الدكتور ايمن عبد الحميد البدارين والدكتور إسماعيل الشندي الذين تكرمون بقراءة هذه الرسالة وتقييمها.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الطيبين الطاهرين والتابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين، والحمد له على الاقتفاء بآثار الأولين من السالفين الذين صدقوا الله بما لهم من دين متين، وبعد:

عنوان البحث:

نظرية الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والقانون.

موضوع البحث:

يتناول البحث الحديث عن الإثبات بشكل أساس، ببيان مفهومه وأركانه، وأثر اختلاف الزمان على بعض وسائله وعدم تأثر بعضها الآخر باختلاف الزمان، كما يتناول الحديث عن عبء الإثبات وأهميته وقواعده، وأثره على القضية ومدى قوته.

كما يتناول الحديث عن الإثبات من ناحية فقهية وقانونية دراسةً مقارنة تبين و تظهر الفرق بين الشريعة الربانية والقوانين الوضعية في هذا المجال بشكل خاص.

أهمية البحث:

لهذه الدراسة أهمية كبيرة من عدة نواحٍ وهي:

- من المقاصد العظمى للشريعة الإسلامية إظهار الحق وإقامة العدل في الأرض، لذلك وضع القضاء، ولا بد للقضاء حتى يحقق هذا المقصد العظيم من نظام وضوابط وقواعد في شكله ومضمونه.

- أن الإثبات هو الأداة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه، والحكم باستحقاق أحد أطراف النزاع للمدعى به بعيداً عما يشعره القاضي كإنسان من عاطفة أولية ساذجة تجاه أحد الخصوم لا تهدي إلى الصواب في أغلب الأحيان.

- أن تغير الأحكام بتغير الأزمان قاعدة أساسية ومهمة في الفقه الإسلامي، كما أن فقه الواقع أمر لا بد منه لكل فقيه ومفتي وللقضاة بشكل خاص، إلا أن العمل بهما لا بد أن يكون مضبوطاً بضوابط شرعية ولا يكون تبعاً للهوى والعقل الإنساني المجرد، وبالتالي دراسة وسائل الإثبات من ناحية الثبات والتغير أمر مهم لا بد بحثه.

- ظهور عبارة دولة القانون التي أرجعها البعض إلى نهايات القرن التاسع عشر في ألمانيا، أو إلى الليبرالية فيما بعد، وأنا أرى أن مفهوم دولة القانون ظهر بظهور الإسلام، وإن تطبيق تعاليم الإسلام والحكم بما أنزل الله هو أفضل تعريف لدولة القانون، وبما أن استقرار القضاء هو أول شرط لوجود الدولة وقوّتها كان لا بد من بحثه ومقارنة الشريعة الإسلامية بغيرها من القوانين الوضعية لتأكيد هذا المفهوم وإن كانت هذه المقارنة تتناول جزئية الإثبات القضائي فحسب.

أهداف البحث:

- بيان مفهوم الإثبات من الناحية الشرعية والقانونية.

- بيان أركان الإثبات ومقوماته واتجاهات الفقهاء وعلماء القانون في مبدأ حصره.

- التعريف بعبء الإثبات وقواعده والمقارنة بين الشريعة والقانون في هذا المجال.

- الحديث عن موضوع تغير الأحكام بتغير الأزمان وأثره على وسائل الإثبات.

- الحديث عن قوة الإثبات وأثره على أطراف القضية وهم القاضي والخصوم والمدعى به، وأثره على قطع النزاع وإنهاء الخصومة.

أسباب اختيار البحث:

- أن الحديث عن الإثبات من المواضيع التي تخدم القضاء بشكل عام ، وطالب القضاء الشرعي بشكل خاص.

- رغبتي كطالبة علم شرعي إثبات تفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، وإثبات مرونة الشريعة واستيعابها للمفردات والجزئيات الحديثة دون أن يختل قوامها أو يهدم ركن من أركانها.

حدود البحث:

سيتم حصر موضوع نظرية الإثبات في الأمور التالية:

- الحديث عن الإثبات من حيث المفهوم والحصر والعبء والأثر في الفقه والقانون.

- الحديث عن أثر اختلاف الزمان على وسائل الإثبات في الفقه والقانون.

مصطلحات البحث:

النظرية: هي الدساتير والمفاهيم الكبرى التي تؤلف كل منه على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي[3].

الإثبات القضائي: هو إقامة الدليل على صحة الإدعاء أمام القاضي.

القانون: القوانين التي يتناولها البحث هي القوانين التالية:

- مشروع قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية لسنة 2001.

- قانون البينات الأردني لسنة 1952.

- قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني لسنة 1952 .

- مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني لسنة 2004.

كما تم التطرق لبعض القوانين كالقانون المدني الأردني لسنة 1976م، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وقانون العقوبات الأردني لعام 1960م، وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة 2001م، وقانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري رقم 25 لعام 1968.

حصر الإثبات: ويقصد به الاقتصار على وسائل الإثبات بالصورة التي وردت في النصوص الشرعية أو القانونية صراحة أو استنباطاً.

عبء الإثبات: هو تكليف أحد الخصوم بإقامة الحجة والدليل على دعواه.

أثر الإثبات: هي آثار الإثبات التي تترتب عليه من جهة القاضي والخصوم والمدعى به وعلى الدعوى من حيث إنهاء النزاع وقطع الخصومة.

الدراسات السابقة:

لقد تم تناول موضوع الإثبات ووسائله في عديد من المؤلفات والدراسات القديمة والحديثة، ككتاب “الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ” لابن القيم، وكتاب “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام” لابن فرحون المالكي، وكتاب ” معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام” للطرابلسي.

أما من المؤلفات الحديثة فأذكر أهم الكتب التي تناولت الحديث عن الإثبات ووسائله وهي نوعان، نوع اهتم بوسائل الإثبات من الناحية الشرعية وقارنها بالناحية القانونية، ومن تلك المؤلفات:

- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية للدكتور محمد الزحيلي، وقد تناول الكتاب الحديث عن الإثبات، وأهميته، وشروطه، وتطوره، ومحله، والحديثَ عن وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً بالتفصيل ، وهي الشهادة، والإقرار واليمين، والكتابة، والقرائن، وعلم القاضي، والمعاينة، والخبرة. كما تحدث عن الأحكام العامة في الإثبات وهي الإثبات بين الإطلاق والتقييد ، وعبء الإثبات، وقوة الإثبات ، وأثر الشبهة في الإثبات، وفي التعارض والترجيح بين وسائل الإثبات.

- نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بالقانون الوضعي والقانون اليمني الجديد للدكتور نصر فريد واصل ، تحدث فيه عن الدعوى من حيث مفهومها، وأركانها، وشروطها، وكيفية التفريق بين المدعي والمدعى عليه، دون التفصيل كثيراً في الجزئيات، ثم بدأ الحديث عن وسائل الإثبات فبدأ بالإقرار، ثم الشهادة، ثم الأدلة الكتابية، ثم اليمين، ثم القرائن، ثم المعاينة، وتناول كل وسيلة من وسائل الإثبات بالتفصيل.

والنوع الثاني هو الكتب التي اهتمت بدراسة الإثبات من الناحية القانونية فقط، وأهمها:

- الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ عبد الرزاق السنهوري، وهو مؤلف عظيم فيما يتعلق بشرح القانون المدني، وقد خُصص الجزء الثاني من الكتاب للحديث عن نظرية الالتزام، وعن الإثبات بشكل مفصل، بالإضافة إلى الحديث بالتفصيل عن وسائله.

- رسالة الإثبات للدكتور أحمد نشأت، وقد تحدث فيه عن تعريف الإثبات، وأركانه، ومحله، كما فصل في الحديث عن وسائل الإثبات من الناحية القانونية.

- الوسيط في شرح قانون الإثبات للدكتور أنور طلبة، تحدث فيه عن المسائل العامة في الإثبات: كعبء الإثبات، وإجراءاته، وطرقه، وأدلته. كما تحدث فيه عن الادعاء بالتزوير، وإجراءاته. كما فصل الحديث عن الخبرة، وحجية الأمر المقضي أكثر من أي كتاب آخر.

- شرح أحكام قانون الإثبات المدني للدكتور عباس العبودي، تحدث فيه عن القواعد العامة لنظرية الإثبات، وقد فصل فيها الحديث عن الأصل التاريخي لقواعد الإثبات القضائي وتطورها، والتنظيم القانوني للإثبات القضائي في القانون المقارن، ومحل الإثبات، وعبء الإثبات، وإجراءات الإثبات، بالإضافة إلى أهم المبادئ العامة المستقرة في الإثبات، وخصائص النظرية العامة للإثبات. أما في الباب الثاني منه فقد فصل الحديث عن وسائل الإثبات. وقد اقتصر بحثه على بيان الجانب القانوني لنظرية الإثبات.

وقد أضاف هذا البحث إلى ما سبق من الأبحاث والكتب ما يلي:

- أن البحث دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، والقانون الذي تتناوله الدراسة هو قانون البينات الأردني، وقانون البينات الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني، وكل هذه القوانين لم تتم دراستها في بحث مماثل، وخاصة في موضوع عبء الإثبات وأثره.

- أن البحث تناول الحديث عن وسائل الإثبات في ضوء قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان، ومدى تأثر تلك الوسائل بهذه القاعدة.

- الحديث عن الإثبات كنظرية يتناول الحديث عما يتعلق بالإثبات نفسه بالتفصيل، وعن الوسائل بإيجاز إلا فيما يتعلق باختلافها باختلاف الزمان، بعكس الأبحاث السابقة التي فصلت في الحديث عن وسائل الإثبات وأوجزت في الحديث عن الإثبات نفسه.

وهناك عدة مؤلفات لم استطع الوصول إليها وهي نظرية الإثبات لحسين المؤمن، وتاريخ إصدارها 1951م ، والنظرية العامة في الإثبات لسمير عبد السيد تناغو وتاريخ إصدارها 1973م، و النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي لمحمد الحبيب التجكاني وأصدر عام 1985م.

وأعلق على تلك الدراسات أنها قديمة نوعاً ما وأحدث دراسة فيها مضى عليها ما يزيد على خمسة وعشرين سنة، ولذلك فلا مجال للحديث عن وسائل الإثبات الحديثة فيها كالإثبات الإلكتروني والبصمة والوراثية وغيرها[4].

منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وسيتم في هذا البحث ما يلي:

- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور.

- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

- تخريج الآثار من مظانها.

- الرجوع إلى المصادر المعتمدة من كل مذهب.

- عرض الخلافات الفقهية الكبرى في المسائل بالتفصيل، بذكر أدلة كل مذهب مع وجه الاستدلال ومناقشتها وترجيح ما تؤيده الأدلة، وترك الخلافات الجزئية تحرزاً عن الإطالة.

- الرجوع إلى كتب القانون وشروحه الحديثة التي تتناول موضوع البحث للاستفادة منها.

- الرجوع إلى المعاجم اللغوية ومعاجم الاصطلاحات لبيان ما يحتاج إلى توضيح من المصطلحات.

- الترجمة لجميع الأعلام المذكورين في الرسالة بما يتوفر عنهم من معلومات في كتب الترجمة بصورة مختصرة.

- الاستعانة بالانترنت في بعض المواضع.

- إجراء مقارنة بين الراجح من الفقه والقانون في موضوع البحث.

- إثبات ما سأصل إليه من نتائج وتوصيات بإذن الله تعالى.

محتوى البحث:

يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة فصول:

التمهيد

الفصل الأول: مفهوم الإثبات القضائي

وأهميته وشروطه وأركانه:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الإثبات القضائي ، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: مفهوم البيّنة، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: مفهوم البينة في اللغة.

- الفرع الثاني: البينة في الاصطلاح الفقهي.

- الفرع الثالث: البينة في الاصطلاح القانوني.

- المطلب الثاني: مفهوم الإثبات القضائي، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: مفهوم الإثبات لغة واصطلاحاً.

- الفرع الثاني: مفهوم القضاء لغة واصطلاحاً.

- الفرع الثالث: مفهوم الإثبات القضائي اصطلاحاً.

المبحث الثاني: أهمية الإثبات القضائي وشروطه، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: أهمية الإثبات القضائي.

- المطلب الثاني: شروط الإثبات القضائي.

المبحث الثالث: أركان الإثبات القضائي، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: محل الإثبات القضائي، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: محل الإثبات القضائي في الشريعة الإسلامية.

- الفرع الثاني: محل الإثبات القضائي في القانون.

- الفرع الثالث: مقارنة بين محل الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون

- المطلب الثاني: وسائل الإثبات.

الفصل الثاني: الإثبات القضائي بين الحصر والتوسع

وفيه تمهيد، ومبحثان:

المبحث الأول: الإثبات القضائي في ضوء المقاصد الشرعية ، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: مفهوم المقاصد الشرعية لغةً.

- المطلب الثاني: مفهوم المقاصد الشرعية اصطلاحاً.

- المطلب الثالث: الوسائل في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالمقاصد.

- المطلب الرابع: الإثبات القضائي بين الوسائل والمقاصد.

المبحث الثاني: حصر الإثبات القضائي في الفقه والقانون، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: مفهوم حصر الإثبات القضائي.

- المطلب الثاني: الخلاف الفقهي في حصر الإثبات القضائي.

- المطلب الثالث: مذاهب القانونيين في الإثبات القضائي.

- المطلب الرابع: مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في حصر الإثبات.

الفصل الثالث: أثر اختلاف الزمان على الإثبات القضائي

وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:

المبحث الأول: تغيُّر الأحكام بتغير الزمان وأثره على وسائل الإثبات، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: تغيُّر الأحكام بتغيُّر الزمان.

- المطلب الثاني: أثر تغير الزمان على القضاء ووسائل الإثبات القضائي، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: التطور التاريخي للإثبات القضائي.

- الفرع الثاني: أثر تغير الزمان على القضاء ووسائل الإثبات القضائي في ضوء الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالكتابة، وفيه خمسة مطالب :

- المطلب الأول: مفهوم الكتابة ومراحل تطورها.

- المطلب الثاني: الإثبات بالكتابة في العهد النبوي، وفيه أربعة فروع:

- الفرع الأول: المعاهدات والاتفاقيات.

- الفرع الثاني: الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء.

- الفرع الثالث: الكتب التي كتبها النبي r للأفراد.

- الفرع الرابع: إرشادات النبي r إلى التوثيق بالكتابة، والرجوع إلى ما كان موثقاً بالكتابة عند النزاع.

- المطلب الثالث: الإثبات بالكتابة من العهد الراشدي وحتى العهد العباسي.

- المطلب الرابع: الإثبات بالكتابة من العهد العباسي وحتى العثماني، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: الوثائق الرسمية التي تتعلق بالقضاء والحكم.

- الفرع الثاني: الوثائق التي يستخدمها الأفراد في توثيق بعض الحقوق:

- المطلب الخامس: الإثبات بالكتابة في العصر الحديث، وفيه أربعة فروع:

- الفرع الأول: صور الأدلة الكتابية في العصر الحديث.

- الفرع الثاني: توثيق الأوراق الرسمية.

- الفرع الثالث: محاربة جرائم التزوير والاحتيال.

- الفرع الرابع: تنظيم الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية.

المبحث الثالث: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالشهادة، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: الإثبات بالشهادة منذ العهد النبوي إلى عهد التقنين، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: مفهوم الشهادة في اللغة والاصطلاح.

- الفرع الثاني: الشهادة منذ بداية العهد النبوي وحتى العهد العباسي.

- الفرع الثالث: الشهادة منذ العهد العباسي وحتى ظهور التقنين.

- المطلب الثاني: الإثبات بالشهادة في العصر الحديث، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: أثر تقدم الزمان على الإثبات بالشهادة.

- الفرع الثاني: الإثبات بالشهادة في القانون الحديث.

المبحث الرابع: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالقرائن، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: الإثبات بالقرائن في عصور الدولة الإسلامية القديمة، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: مفهوم القرائن في اللغة واصطلاح الفقهاء.

- الفرع الثاني: الإثبات بالقرائن عند الفقهاء المتقدمين.

- المطلب الثاني: الإثبات بالقرائن في العصر الحديث، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: القرائن المُستخرجة بواسطة التقنيات الحديثة .

- الفرع الثاني: الإثبات بالقرائن في القانون.

الفصل الرابع: عبء الإثبات القضائي وأثره.

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عبء الإثبات القضائي، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: مفهوم عبء الإثبات القضائي وأهميته، وفيه فرعان:

- الفرع الأول: مفهوم عبء الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي.

- الفرع الثاني: أهمية عبء الإثبات القضائي.

- المطلب الثاني: معرفة المدعي والمدعى عليه، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: أقوال الفقهاء في التمييز بين المدعي والمدعَى عليه.

- الفرع الثاني: الرأي الراجح في التمييز بين المدعي والمدعَى عليه.

- الفرع الثالث: المرجحات الأولية في اعتبار الظاهر أساساً للتمييز بين المدعي والمدعى عليه.

المبحث الثاني: قواعد عبء الإثبات القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قواعد عبء الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي:

- القاعدة الأولى: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

- القاعدة الثانية: اليمين على المدعي والمدعى عليه معاً إن تساويا.

- القاعدة الثالثة: رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه.

- القاعدة الرابعة: البينة الناقصة واليمين على المدعي.

- المطلب الثاني: قواعد عبء الإثبات القضائي في القانون، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: عبء الإثبات القضائي من الناحية النظرية.

- الفرع الثاني: عبء الإثبات القضائي من الناحية التطبيقية.

- الفرع الثالث: نقل عبء الإثبات القضائي مقارناً بين الشريعة الإسلامية والقانون.

- المطلب الثالث: الإعفاء من الإثبات القضائي، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: الإعفاء من الإثبات القضائي بالنص الشرعي.

- الفرع الثاني: الإعفاء من الإثبات القضائي بالاتفاق.

- الفرع الثالث: الإعفاء من الإثبات القضائي في القانون.

المبحث الثالث: أثر الإثبات القضائي، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: أثر الإثبات القضائي في الظاهر والباطن، وفيه أربعة فروع:

- الفرع الأول: أثر الإثبات القضائي في الظاهر والباطن.

- الفرع الثاني: الخلاف الفقهي في نفاذ الحكم وعدمه في الباطن.

- الفرع الثالث: المناقشة والترجيح.

- المطلب الثاني: أثر الإثبات القضائي من حيث الظنية والقطعية، وفيه ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: قوة الإثبات القضائي الظنية والقطعية.

- الفرع الثاني: مشروعية العمل بالظن في الفقه الإسلامي.

- الفرع الثالث: أثر الإثبات القضائي في القانون.

الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، الذي توصلت من خلاله إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولأ: نتائج البحث:

- الإثبات القضائي ركن أساسي من أركان القضاء عليه يعتمد حكم القاضي فيحدد المستحق للمدعى به.

- مصطلح الإثبات حديث يراد به تقديم البينة المعتبرة شرعاً في المجلس القضائي.

- ترجح لدي اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعى به في الدعوى من قِبل الشهود.

- جعل القانون محل الإثبات مقتصراً على الواقعة القانونية التي يجب إثباتها أمام القاضي، وهي كل واقعة قانونية يرتب القانون أثرها المتعلق بها، أما الشريعة الإسلامية فقد وسعت مفهوم محل الإثبات بحيث جعلته يتضمن مصدر الحق، بالإضافة إلى إمكان إثبات الحق نفسه المطلق عن سبب.

- قوانين المراسم والأصول وقوانين الأحكام تعتبر وليدة الحاجة إلى تنظيم الطرائق والأصول التي يجب اتباعها في المعاملات والمراجعات والدعاوى، وفصل الخصومات وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك مما وضعت لأجله القوانين، فهي لا تخالف الشريعة الإسلامية في تقنينها.

- المقصد الشرعي الذي يهدف القضاء إلى تحقيقه هو إقامة العدل في الأرض، والإثبات القضائي هو الوسيلة لذلك.

- التعريف الراجح للبينة أنها اسم لكل ما يُبين الحق ويظهره.

- اعتمد واضعو القانون على ثلاثة مذاهب في الإثبات، وهي المذهب المطلق، والمذهب المقيد، ومذهب الجمع بين المذاهب السابقة.

- تغيُّر الزمان أثَّر بشكل ملموس على سير القضاء وإجراءاته، وذلك موافق للقاعدة الشرعية التي تنص على أن بعض الأحكام تتغير بتغير الزمان.

- وسائل الإثبات التي أثَّر تغير الزمان عليها من حيث جوهرها وقوتها هي الكتابة، والشهادة، والقرائن، وعلم القاضي. أما باقي الوسائل فقد أثر اختلاف الزمان عليها من ناحية الإجراءات.

- مر الإثبات بالكتابة بأربع مراحل تبعاً لتغير الزمان، وانتهى الحال بها أن تكون أقوى وسائل الإثبات في العصر الحديث، بينما تراجع الإثبات بالشهادة إلى المرتبة الثانية بعد الكتابة. كذلك القرائن فقد قويت في العصر الحديث بسبب التطورات التقنية التي ظهرت في هذا العصر.

- عبء الإثبات اصطلاح قانوني حديث، لكنه أصلي وقديم من ناحية التطبيق في الفقه الإسلامي تحت مسمى (التفريق بين المدعي والمدعى عليه)، وهو تكليف أحد الخصمين بإقامة الحجة على ادعائه

- قواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي تقوم على أساس أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

- تقوم قواعد عبء الإثبات في القانون من الناحية النظرية على مبدأ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأن الأصل براءة الذمة، فمن تمسك بالأصل فهو معفي من الإثبات، ومن تجرد قوله عن أصل فهو المكلف به، أما من الناحية التطبيقية في القانون المدني فإن عبء الإثبات ينتقل من طرف إلى آخر ابتداءً بالمدعي، وهكذا إلى أن يعجز أحد الطرفين عن تقديم المزيد من الإثبات فيحكم عندها للطرف الآخر. كما يجوز الاتفاق على كيفية توزيع عبء الإثبات بين الطرفين أثناء سير القضية أو قبلها لأن قواعد عبء الإثبات في القانون ليست من النظام العام.

- تقسيم الشريعة الإسلامية لعبء الإثبات أكثر انضباطاً، فالنظرية هي نفس التطبيق، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

- الحكم القضائي لا ينفذ في الباطن ولا يغير الحقيقة عما هي عليها، وإن صدر بالصورة الإلزامية، والشريعة الإسلامية قد راعت الجانب الدياني في المسألة، واعتبرت أن المحكوم له إن كان لا يستحق المحكوم به فإنه وإن استحقه في الدنيا فلن يفر من حساب الآخرة، أما القانون فلم يراعي الجانب الدياني، واكتفى بالجاني القضائي، فمن فاته حقه في الدنيا فإنه لن يحصله إلا إذا تمكن من الطعن بالحكم، وتقديم دليل جديد على صدق استحقاقه.

- وسائل الإثبات المعتمدة حالياً جميعها تفيد الظن الراجح، وقد أقرت الشريعة الإسلامية العمل به، وكذلك يرى علماء القانون أن القضاء نسبي وأن أحكام القضاء ظنية ولكن لا بد من العمل بها لضبط المعاملات، وقطع المنازعات، واستقرار الحياة.

ثانياً: التوصيات:

من خلال ما وجدته من دراسة نظرية الإثبات من الناحية الفقهية والقانونية أوصي بما يلي:

- توضيح المبادئ القانونية لوسائل الإثبات بصورة مقننة في موضوع أصول المحاكمات الشرعية، اعتماداً على الاجتهادات الراجحة في جزئيات هذا الموضوع من جميع المذاهب الفقهية، لأن الحديث عن وسائل الإثبات فيه جاء بصورة مختصرة.

- الاتجاه إلى دراسة إجراءات الإثبات بصورة مقارنة ما بين الشريعة الإسلامية والقانون، لأن

الفهرس

| الإهداء | ب |

| شكر وتقدير | ج |

| ملخص الرسالة | د |

| المقدمة | و |

| التمهيد | 1 |

| الفصل الأول: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته وشروطه وأركانه | 14 |

| التمهيد | 15 |

| المبحث الأول: مفهوم الإثبات القضائي | 16 |

| المطلب الأول: مفهوم البينة | 17 |

| الفرع الأول: مفهوم البينة في اللغة | 17 |

| الفرع الثاني: البينة في الإصطلاح الفقهي | 19 |

| القول الأول: البينة تعني الشهادة والشهود | 19 |

| القول الثاني: أن البيّنة هي الشهادة وعلم القاضي | 21 |

| القول الثالث: أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره | 22 |

| المناقشة والترجيح | 27 |

| الفرضيّة الأولى: أن تعريف البيّنة بأنها الشهادة مبني على نص قطعي الدلالة والثبوت | 28 |

| الفرضيّة الثانية: أن الشهادة كانت وحدها وسيلة الإثبات المعتمدة في ذلك الوقت | 29 |

| الفرضية الثالثة: أن إطلاق البيّنة على الشهادة كان من باب غلبة الاستعمال والعرف اللفظي | 32 |

| الفرع الثالث: البينة في الاصطلاح القانوني | 33 |

| المطلب الثاني: مفهوم الإثبات القضائي | 34 |

| الفرع الأول: مفهوم الإثبات لغة واصطلاحاً | 34 |

| الفرع الثاني: مفهوم القضاء لغةً واصطلاحاً | 35 |

| الفرع الثالث: مفهوم الإثبات القضائي اصطلاحاً | 36 |

| المبحث الثاني: أهمية الإثبات القضائي وشروطه | 39 |

| المطلب الأول: أهمية الإثبات القضائي | 40 |

| المطلب الثاني: شروط الإثبات القضائي | 42 |

| الشرط الأول: أن تسبق الإثبات الدعوى | 42 |

| الشرط الثاني: أن يوافق الإثبات الدعوى | 45 |

| الشرط الثالث: أن يكون الإثبات منتجاً في الدعوى | 46 |

| الشرط الرابع: أن يكون الإثبات في مجلس القضاء | 47 |

| الشرط الخامس: أن يستند الإثبات إلى العلم أو إلى غلبة الظن | 47 |

| الشرط السادس: أن يكون الإثبات موافقاً للعقل أو الشرع أو الحس أو لظاهر الحال | 49 |

| الشرط السابع: أن يكون الإثبات بالطرق المعتبرة شرعاً | 50 |

| المبحث الثالث: أركان الإثبات القضائي | 51 |

| المطلب الأول: محل الإثبات القضائي | 52 |

| الفرع الأول: محل الإثبات القضائي في الشريعة الإسلامية | 52 |

| المسألة الأولى: مفهوم محل الإثبات القضائي في الشريعة الإسلامية | 52 |

| المذهب الأول: عدم اشتراط ذكر سبب الاستحقاق مطلقاً | 53 |

| المذهب الثاني: عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعى به إلا في دعاوى خاصة | 54 |

| المذهب الثالث: اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعى به في جميع الدعاوى | 56 |

| المناقشة والترجيح | 58 |

| المسألة الثانية: مصادر الالتزام في الشريعة الإسلامية | 60 |

| المسألة الثالثة: شروط محل الإثبات القضائي في الشريعة الإسلامية | 66 |

| الشرط الأول: أن يكون محل الإثبات القضائي معلوماً | 66 |

| الشرط الثاني: أن يكون محل الإثبات القضائي جائزاً عقلاً وشرعاً | 67 |

| الفرع الثاني : محل الإثبات في القانون | 68 |

| المسألة الأولى : مفهوم محل الإثبات القضائي في القانون | 68 |

| المسألة الثانية: مصادر الالتزام في القانون | 70 |

| المسألة الثالثة: شروط محل الإثبات القضائي في القانون | 72 |

| الفرع الثالث: مقارنة بين محل الإثبات القضائي في الشريعة الإسلامية والقانون | 74 |

| المطلب الثاني: وسائل الإثبات | 78 |

| الفصل الثاني: الإثبات القضائي بين الحصر والتوسع | 79 |

| التمهيد | 80 |

| المبحث الأول: الإثبات القضائي في ضوء المقاصد الشرعية | 81 |

| المطلب الأول: مفهوم المقاصد الشرعية لغةً | 82 |

| المطلب الثاني: مفهوم المقاصد الشرعية اصطلاحاً | 83 |

| الفرع الأول: المقاصد الشرعية عند الفقهاء المتقدمين | 83 |

| الفرع الثاني: المقاصد الشرعية عند الفقهاء المعاصرين | 86 |

| المطلب الثالث: الوسائل في الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين المقاصد | 87 |

| المطلب الرابع: الإثبات القضائي بين الوسائل والمقاصد | 88 |

| المبحث الثاني: حصر الإثبات القضائي في الفقه والقانون | 90 |

| المطلب الأول: مفهوم حصر الإثبات القضائي | 90 |

| الفرع الأول: مفهوم حصر الإثبات في اللغة | 90 |

| الفرع الثاني: مفهوم حصر الإثبات في الإصطلاح | 90 |

| المطلب الثاني: الخلاف الفقهي في حصر الإثبات القضائي | 91 |

| الفرع الأول: مذهب حصر الإثبات القضائي | 92 |

| الفرع الثاني: مذهب إطلاق الإثبات القضائي | 94 |

| الفرع الثالث: المناقشة والترجيح | 98 |

| المطلب الثالث: مذاهب القانونيين في الإثبات القضائي | 100 |

| الفرع الأول: مذهب الإثبات المطلق أو الحر | 101 |

| الفرع الثاني: المذهب المقيّد أو القانوني | 101 |

| الفرع الثالث: المذهب المختلط | 102 |

| المطلب الرابع: مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في حصر الإثبات | 104 |

| الفصل الثالث: أثر اختلاف الزمان على الإثبات القضائي | 107 |

| التمهيد | 108 |

| المبحث الأول: تغيُّر الأحكام بتغير الزمان وأثره على وسائل الإثبات القضائي. | 109 |

| المطلب الأول: تغيُّر الأحكام بتغيُّر الزمان | 110 |

| المطلب الثاني: أثر تغير الزمان على القضاء ووسائل الإثبات القضائي | 114 |

| الفرع الأول: التطور التاريخي للإثبات القضائي | 114 |

| المسألة الأولى: مرحلة عدم الاعتماد على الدليل الحسي | 115 |

| المسألة الثانية: مرحلة الاعتماد على الدليل الحسي | 116 |

| الفرع الثاني: أثر تغير الزمان على القضاء ووسائل الإثبات في ضوء الشريعة الإسلامية | 117 |

| المبحث الثاني: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالكتابة | 122 |

| المطلب الأول: مفهوم الكتابة ومراحل تطورها | 123 |

| المطلب الثاني: الكتابة في العهد النبوي | 125 |

| الفرع الأول: المعاهدات والاتفاقيات | 125 |

| الفرع الثاني: الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء | 126 |

| الفرع الثالث: الكتب التي كتبها النبي r للأفراد | 126 |

| الفرع الرابع: إرشادات النبي r إلى التوثيق بالكتابة، والرجوع إلى ما كان موثقاً بالكتابة عند النزاع | 127 |

| المطلب الثالث: الكتابة من العهد الراشدي وحتى العباسي | 128 |

| المطلب الرابع: الكتابة من العهد العباسي وحتى العثماني | 131 |

| الفرع الأول: الوثائق الرسمية التي تتعلق بالقضاء والحكم | 132 |

| المسألة الأولى: ديوان القاضي | 132 |

| المسألة الثانية: الكتاب الحُكمي | 133 |

| المسألة الثالثة: البراءات السلطانية | 134 |

| الفرع الثاني: الوثائق التي يستخدمها الأفراد في توثيق الحقوق | 134 |

| المطلب الخامس: الإثبات بالكتابة في العصر الحديث | 136 |

| الفرع الأول: صور الأدلة الكتابية في العصر الحديث | 137 |

| الفرع الثاني: توثيق الأوراق في الدوائر الرسمية | 139 |

| الفرع الثالث: محاربة جرائم التزوير والاحتيال | 140 |

| الفرع الرابع: تنظيم الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية | 141 |

| المبحث الثالث: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالشهادة | 143 |

| المطلب الأول: الإثبات بالشهادة منذ العهد النبوي إلى عهد التقنين | 144 |

| الفرع الأول: مفهوم الشهادة في اللغة والاصطلاح | 144 |

| الفرع الثاني: الشهادة منذ بداية العهد النبوي وحتى العهد العباسي | 145 |

| الفرع الثالث: الشهادة منذ العهد العباسي وحتى ظهور التقنين | 149 |

| المطلب الثاني: الإثبات بالشهادة في العصر الحديث | 152 |

| الفرع الأول: أثر تقدم الزمان على الإثبات بالشهادة | 152 |

| الفرع الثاني: الإثبات بالشهادة في القانون الحديث | 153 |

| المسألة الأولى: القضايا التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة | 153 |

| المسألة الثانية: سلطة القاضي في الإثبات بالشهادة | 155 |

| المبحث الرابع: أثر اختلاف الزمان على الإثبات بالقرائن | 157 |

| المطلب الأول: الإثبات بالقرائن في عصور الدولة الإسلامية القديمة | 158 |

| الفرع الأول: مفهوم القرائن في اللغة واصطلاح الفقهاء | 158 |

| الفرع الثاني: الإثبات بالقرائن عند الفقهاء المتقدمين | 159 |

| المسألة الأولى: الإثبات بالقرائن في العقوبات | 160 |

| المسألة الثانية: الإثبات بالقرائن في المعاملات | 165 |

| المسألة الثالثة: الإثبات بالقرائن في الأحوال الشخصية | 166 |

| المطلب الثاني: الإثبات بالقرائن في العصر الحديث | 169 |

| الفرع الأول: القرائن المُستخرجة بواسطة التقنيات الحديثة | 169 |

| المسألة الأولى: القرائن المستفادة من التحاليل المخبرية | 169 |

| أولاً: البصمات | 170 |

| ثانياً: الطب الشرعي | 173 |

| المسألة الثانية: القرائن المستفادة من التسجيلات الصوتية والمرئية | 175 |

| الفرع الثاني: الإثبات بالقرائن في القانون | 176 |

| المسألة الأولى: القرائن القضائية | 177 |

| المسألة الثانية: القرائن القانونية | 178 |

| الفصل الرابع: عبء الإثبات القضائي وأثره | 180 |

| التمهيد | 181 |

| المبحث الأول: عبء الإثبات القضائي | 182 |

| المطلب الأول: مفهوم عبء الإثبات القضائي وأهميته | 183 |

| الفرع الأول: تعريف عبء الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي | 183 |

| الفرع الثاني: أهمية عبء الإثبات القضائي | 184 |

| المطلب الثاني: معرفة المدعي والمدعى عليه | 185 |

| الفرع الأول: أقوال الفقهاء في التمييز بين المدعي والمدعَى عليه | 185 |

| التعريف الأول للمدعي والمدعى عليه | 185 |

| التعريف الثاني للمدعي والمدعى عليه | 186 |

| التعريف الثالث للمدعي والمدعى عليه | 187 |

| الفرع الثاني: الرأي الراجح في التمييز بين المدعي والمدعَى عليه | 188 |

| الفرع الثالث: المرجحات الأولية في اعتبار الظاهر أساساً للتمييز بين المدعي والمدعى عليه | 189 |

| المسألة الأولى: الأصل | 189 |

| المسألة الثانية: العرف | 191 |

| المسألة الثالثة: المعهود الشرعي | 192 |

| المبحث الثاني: قواعد عبء الإثبات القضائي | 194 |

| المطلب الأول: قواعد عبء الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي | 195 |

| القاعدة الأولى: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر | 196 |

| القاعدة الثانية: اليمين على المدعي والمدعى عليه معاً إن تساويا | 199 |

| القاعدة الثالثة: رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه | 200 |

| المذهب الأول: الحكم بالنكول | 200 |

| المذهب الثاني: رد اليمين إلى المدعي | 202 |

| المذهب الثالث: التوقف | 205 |

| المناقشة والترجيح | 205 |

| القاعدة الرابعة: البينة الناقصة واليمين على المدعي | 208 |

| المطلب الثاني: قواعد عبء الإثبات القضائي في القانون | 211 |

| الفرع الأول: عبء الإثبات القضائي من الناحية النظرية | 211 |

| أولاً: الظاهر أصلاً | 213 |

| ثانياً: الظاهر فرضاً | 213 |

| ثالثاً: الظاهر عرضاً | 214 |

| الفرع الثاني: عبء الإثبات القضائي من الناحية التطبيقية | 214 |

| المسألة الأولى: توزيع عبء الإثبات القضائي بحكم الواقع | 215 |

| المسألة الثانية: توزيع عبء الإثبات القضائي بحكم القانون | 215 |

| المسألة الثالثة: توزيع عبء الإثبات القضائي بحكم الاتفاق بين الخصوم | 216 |

| الفرع الثالث: نقل عبء الإثبات القضائي مقارناً بين الشريعة الإسلامية والقانون | 217 |

| المطلب الثالث: الإعفاء من الإثبات القضائي | 220 |

| الفرع الأول: الإعفاء من الإثبات القضائي بالنص الشرعي | 220 |

| أولاً: الإعفاء الكلي بالنص | 220 |

| ثانياً: الإعفاء الجزئي بالنص | 221 |

| الفرع الثاني: الإعفاء من الإثبات بالاتفاق | 222 |

| أولاً: الإعفاء الكلي بالاتفاق | 222 |

| ثانياً: الإعفاء الجزئي بالاتفاق | 223 |

| الفرع الثالث: الإعفاء من الإثبات القضائي في القانون | 223 |

| المبحث الثالث: أثر الإثبات القضائي | 225 |

| المطلب الأول: أثر الإثبات القضائي في الظاهر والباطن | 226 |

| الفرع الأول: أثر الإثبات القضائي في الظاهر والباطن | 226 |

| الفرع الثاني: الخلاف الفقهي في نفاذ الحكم وعدمه في الباطن | 227 |

| أدلة المذهب الأول | 228 |

| أدلة المذهب الثاني | 230 |

| الفرع الثالث: المناقشة والترجيح | 232 |

| المطلب الثاني: أثر الإثبات القضائي من حيث الظنية والقطعية. | 237 |

| الفرع الأول: قوة الإثبات القضائي الظنية والقطعية | 237 |

| الفرع الثاني: مشروعية العمل بالظن في الفقه الإسلامي | 240 |

| الفرع الثالث: أثر الإثبات القضائي في القانون | 241 |

| الخاتمة | 245 |

| أولأ: نتائج البحث | 245 |

| ثانياً: التوصيات | 247 |

| قائمة المصادر والمراجع | 248 |

| الفهرس | 262 |

[1] سورة ابراهيم 7.

[2] أخرجه الترمذي في سننه برقم (1955)، وقال عنه : حديث حسن صحيح.

[3] الزرقا، مصطفى أحمد (1999م)، المدخل الفقهي العام، الطبعة الثانية 2004م – 1425هـ، دار القلم/ دمشق – سوريا 1/329.

[4] فالبصمة الوراثية اكتشفها العالم الإنجليزي “أليك جفري” عام 1985م، وقد لقيت الإنكار في بداية ظهورها إلى أن أثبتت الدراسات دقة نتائجها فيما بعد، أما بالنسبة للإثبات الإلكتروني، فظهوره تلا ظهور شبكة المعلومات (الانترنت)، والتي ظهرت فعلياً فيما بعد عام 1982م، ثم بدأ ارتباط الدول فيها بعد عام 1987م. انظر: نشأة الانترنت http://www.websy.net/learn/internet/ginfo/2.htm، الكعبي، خليفة علي (معاصر)، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الأولى 1426هـ – 2006م، دار النفائس/ عمان – الأردن 9 ، أحمد، فؤاد عبد المنعم (معاصر)، البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، المكتبة المصرية/ الإسكندرية – مصر 7،

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

| 🔗 رابط التحميل | ⬇️ عدد التحميلات |

|---|---|

| اضغط هنا للمعاينة والتحميل | 121 |